お賽銭のキャッシュレス化が進む現代、利便性が向上する一方でデメリットも見過ごせません。特に「お賽銭をキャッシュレスにすることによるデメリット」を調べている方は、電子マネーを利用する際の注意点や、PayPayによるお賽銭が規約違にならないかについて気になるところではないでしょうか。神社でのキャッシュレス対応事例として、下鴨神社でのキャッシュレス導入の取り組みや、デジタル賽銭の普及状況が注目されています。

また、お賽銭 アプリを利用したQRコード決済や、神社でお守りをキャッシュレス購入するメリットとデメリットについても議論が広がっています。「お賽銭でNGな金額はいくらですか?」や「お賽銭に115円はよいですか?」といった具体的な疑問を解消するため、本記事ではデジタル賽銭の詳細や伝統との調和を丁寧に解説します。キャッシュレス時代のお賽銭について理解を深め、安心して参拝を楽しむための参考にしてください。

- お賽銭キャッシュレス化の利便性と課題の両面

- PayPayを利用したお賽銭における規約違反の注意点

- デジタル賽銭と伝統的お賽銭の違いや体験の変化

- 神社キャッシュレス対応の現状と導入事例

2024年12月末までの導入予定

| 神社・寺院名 | 所在地 | 特徴 |

| 浄土宗 大本山 増上寺 | 東京都港区 | 歴史的な浄土宗の大本山。 |

| 天恩山 五百羅漢寺 | 東京都目黒区 | 多数の羅漢像が有名な寺院。 |

| 稲毛神社 | 神奈川県川崎市 | 地元に親しまれる神社。 |

| 東別院 | 愛知県名古屋市 | 名古屋市の多くの参拝者が訪れる寺院。 |

| 大本山 本能寺 | 京都府京都市 | 織田信長ゆかりの地として知られる寺院。 |

| 熊野若王子神社 | 京都府京都市 | 歴史的背景を持つ神社。 |

| 総本山 四天王寺 | 大阪府大阪市 | 日本最古の官寺で多くの文化財を有する寺院。 |

※これらの神社・寺院では、敷地内に設置されたQRコードを利用して「PayPay」でのお賽銭が可能です。金額を入力して送金することで、現金を用意せずに参拝ができます。

お賽銭をキャッシュレスにすることによるデメリットとは?

「PayPayで賽銭」全国7カ所で対応。港区・増上寺担当者「気持ちを込めていれば問題ない」|BUSINESS INSIDER https://t.co/jSylN9ZE1A @BIJapanより

— 非・公式浄土宗ポータル (@jodoportal) December 25, 2024

・お賽銭でデジタル化が進む背景

・PayPayを用いたお賽銭での規約違反リスク

・電子マネー導入で懸念される点

・お賽銭でNGな金額はいくらですか?

・デジタル賽銭と伝統的お賽銭の違い

お賽銭でデジタル化が進む背景

お賽銭のデジタル化が進む背景には、社会全体のキャッシュレス化が大きく影響しています。特に、新型コロナウイルスの流行以降、接触を避けるためのキャッシュレス決済需要が急増しました。この流れを受けて、神社や寺院でもキャッシュレス対応を導入する動きが加速しています。

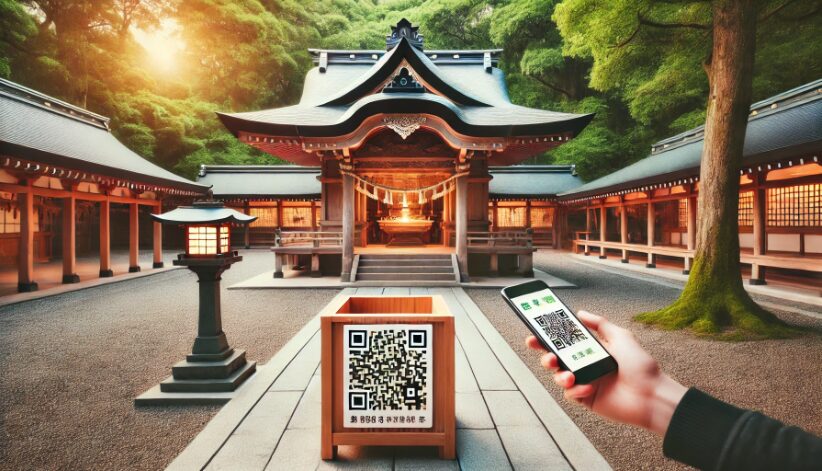

例えば、スマートフォンでQRコードを読み取るだけでお賽銭を納めることができる仕組みは、現金を持ち歩く必要がなく便利です。また、若年層や外国人観光客を中心に、電子マネーを好む人が増えているため、これらの層を取り込む意図もあります。

一方で、神社や寺院にとっては現金管理の手間が軽減され、盗難のリスクも低下するというメリットがあります。さらに、初詣や特別な行事での混雑緩和にもつながるため、運営効率の向上が期待されています。

このように、デジタル化は参拝者と運営者双方のニーズに応える形で進んでいるのです。

PayPayを用いたお賽銭での規約違反リスク

PayPayを用いたお賽銭では、規約違反のリスクに注意が必要です。PayPayではお賽銭の支払いに「PayPayマネー」が利用可能ですが、利用するには本人確認(eKYC)を完了している必要があります。これを満たしていない場合、利用が制限される可能性があります。

また、PayPayの規約上、寄付やお賽銭に対してPayPayポイントが付与されない仕組みとなっています。ポイント目的での利用は意図されておらず、注意が必要です。さらに、QRコードの設置や運用が正しく行われていない場合、誤った送金やトラブルが発生する恐れもあります。

加えて、PayPayを装った不正なQRコードが設置されるケースも想定されます。これを防ぐためには、公式な案内に従い正しいコードを利用することが重要です。

これらのリスクを理解した上で、PayPayでのお賽銭を安全に利用することが求められます。

電子マネー導入で懸念される点

電子マネーをお賽銭に導入する際には、いくつかの懸念点があります。その一つが、参拝の伝統的な感覚が失われる可能性です。現金を投げ入れる際の「音」や「手触り」といった体験がデジタルでは得られず、参拝の意味合いが薄れると感じる人もいます。

また、電子マネーに慣れていない高齢者にとっては、新しい技術の導入が負担になることも懸念されています。デジタル決済に対応していない人が参拝を避けてしまう可能性も考えられます。

さらに、システムの不具合や通信障害が発生した場合、お賽銭を納められない状況が起きることもリスクの一つです。特に、行事などで多くの参拝者が訪れる際には、トラブルの影響が大きくなることが予想されます。

このように、電子マネーの導入には利便性の向上というメリットがある一方で、参拝者の体験や利用環境への配慮が欠かせません。

お賽銭でNGな金額はいくらですか?

お賽銭においてNGとされる金額には、「4」や「9」の数字が含まれるものが挙げられます。これは、日本語で「死」や「苦」を連想させる音となるため、縁起が悪いとされています。そのため、「49円」や「94円」などは避けた方がよいとされています。

一方、縁起の良い金額として「5円」や「15円」など、「ご縁」を連想させる金額が広く使われています。最近では、語呂合わせで「415円(良いご縁)」といった少し高めの額を納める人も増えてきています。

ただし、金額にこだわりすぎる必要はありません。お賽銭の本来の意味は、気持ちを込めて神仏に感謝やお願いを伝えることです。そのため、どの金額でも真心を持って納めることが重要です。

デジタル賽銭と伝統的お賽銭の違い

デジタル賽銭と伝統的なお賽銭の違いは、主に納める手段と体験の違いにあります。伝統的なお賽銭は現金を直接賽銭箱に投げ入れますが、デジタル賽銭はスマートフォンを使ってQRコードを読み取り、金額を入力して納めます。

デジタル賽銭の利点は、現金を持ち歩く必要がなく、手軽にお賽銭を納められることです。また、混雑時でもスムーズに対応できるため、特に初詣や行事の際に便利です。一方、現金を使う伝統的なお賽銭では、「音」や「触れる」体験を通じて、より参拝の実感を得られると感じる人も多いです。

デジタル化には便利さがある一方で、参拝の儀式的な意味合いが薄れることを懸念する声もあります。どちらの方法を選ぶかは、参拝者がどのような気持ちで神仏に向き合うかに大きく関わっています。

神社 キャッシュレスの現状と課題

・下鴨神社でのキャッシュレス対応の事例

・お賽銭でQRコードを利用する方法

・お賽銭に115円はよいですか?

・神社でお守りをキャッシュレスで購入することの是非

・デジタル賽銭の導入が広がる理由

下鴨神社でのキャッシュレス対応の事例

※お賽銭のキャッシュレス決済はできません。

下鴨神社では、近年のキャッシュレス化の波を受けて、一部の場面でキャッシュレス決済を導入しています。この取り組みは、訪日観光客や若年層の参拝者に向けた利便性向上を目的としています。

具体的には、QRコードを使ったデジタル賽銭や、お守りの購入時に電子マネーでの支払いが可能な仕組みが取り入れられています。これにより、現金を持ち合わせていない参拝者でも気軽に参拝できるようになっています。

ただし、下鴨神社ではキャッシュレスの普及が全ての参拝者に適しているわけではないと考えています。そのため、伝統的な現金でのお賽銭やお守りの販売も同時に続けることで、幅広い世代に対応できる体制を整えています。このバランスが、古き良き伝統と現代の利便性を両立する鍵となっています。

お賽銭でQRコードを利用する方法

お賽銭でQRコードを利用する方法は、非常に簡単な手順で行えます。まず、参拝先の神社や寺院に設置されているQRコードをスマートフォンで読み取ります。その後、アプリで金額を入力し、送金ボタンをタップすることで完了します。この一連の流れは数秒程度で終わり、現金を用意する必要がありません。

多くの神社や寺院では、QRコードが賽銭箱付近や本堂の入り口など、複数箇所に設置されています。これにより、混雑していても利用しやすい設計となっています。また、利用には本人確認が完了しているアカウントが必要で、例えばPayPayの場合、「PayPayマネー」を利用します。

ただし、QRコードを利用する際は公式のコードを使うことが重要です。不正なコードが混入している可能性もあるため、案内掲示やスタッフの説明を確認するよう心がけましょう。

お賽銭に115円はよいですか?

お賽銭に115円を納めることは問題ありません。実際、「115円」は「いいご縁」と語呂合わせができるため、縁起の良い金額とされています。このような語呂合わせを意識することは、参拝者が自分の願いや感謝を込める方法の一つとして好まれています。

お賽銭に特定の金額を選ぶ際には、縁起や意味合いが重視されることが多いです。「5円」は「ご縁」を、「41円」は「良い縁」を意味するとされ、どちらもポジティブな印象を持ちます。一方で、「49円」や「9円」などは避けられる傾向があります。

金額の多寡に関係なく、最も大切なのは気持ちを込めることです。どの金額を選ぶにしても、自分の気持ちや願いを反映した選択をすることがポイントです。

神社でお守りをキャッシュレスで購入することの是非

神社でお守りをキャッシュレスで購入することには、利便性と伝統の両面から賛否があります。キャッシュレス決済の導入により、現金を持ち歩かない人でも気軽にお守りを購入できるようになります。特に外国人観光客や若い世代にとっては、大きな利便性をもたらします。

一方で、キャッシュレス化によってお守りに込められた伝統や神聖さが薄れるのではないか、という懸念もあります。現金で購入する際には、直接手渡しでやり取りをする体験が含まれていますが、キャッシュレスの場合はそのプロセスが省かれてしまいます。

また、高齢者など、デジタル決済に慣れていない層にとっては不便に感じられる場合もあります。そのため、多くの神社ではキャッシュレス決済を導入しつつも、現金での購入を並行して行うことで、幅広い参拝者に対応しています。

結局のところ、キャッシュレスと現金の選択肢を提供することで、参拝者が自分に合った方法を選べるようになることが重要です。

デジタル賽銭の導入が広がる理由

デジタル賽銭の導入が広がる理由には、現代のライフスタイルや技術の進化に合わせた利便性の追求があります。特に、スマートフォンの普及とキャッシュレス決済の需要増加が背景に挙げられます。これにより、参拝者が現金を持ち歩かなくても賽銭を納められるようになり、多くの神社や寺院がデジタル化を進めています。

また、初詣や祭事の際の混雑緩和も重要な理由です。従来の現金賽銭では、お釣りの必要や賽銭箱周辺の混雑が発生していましたが、QRコードを利用するデジタル賽銭は迅速かつ簡単に手続きが完了します。これにより、参拝者の体験がよりスムーズになります。

さらに、神社や寺院側にとっても、デジタル賽銭は現金管理の負担軽減や盗難リスクの低減というメリットがあります。これにより、運営効率の向上が図れるため、導入を検討する施設が増えています。

一方で、デジタル賽銭には参拝体験の変化という側面もありますが、伝統を尊重しつつも現代のニーズに対応する形で、広がりを見せているのです。

お賽銭をキャッシュレスにすることによるデメリットを総括

記事のポイントをまとめます。

- キャッシュレス化は参拝の利便性を向上させる

- 現金管理の手間や盗難リスクを軽減できる

- 新型コロナで非接触決済の需要が高まった

- PayPayは本人確認が必須で規約違反に注意が必要

- デジタル化で参拝の伝統的な体験が失われる懸念がある

- 高齢者にはデジタル決済が負担となる場合がある

- 通信障害時にお賽銭が納められないリスクがある

- 縁起の悪い金額を避ける風習がデジタルでも残る

- デジタル賽銭は初詣の混雑緩和に効果がある

- お守りの購入もキャッシュレス化が進むが賛否がある

- 下鴨神社では現金とデジタルを両立して対応している

- QRコード利用時は不正コードに注意が必要

- 若年層や外国人観光客には好評な傾向がある

- デジタル化により参拝者の選択肢が広がる

- 神社側も運営効率向上を期待している