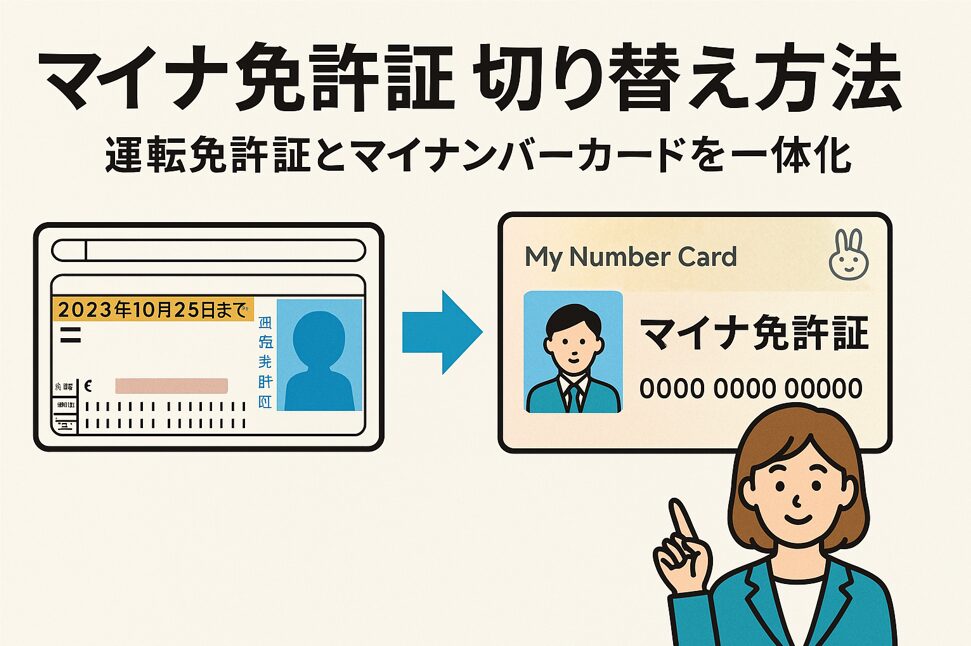

マイナンバーカードと運転免許証を一体化できる「マイナ免許証」の導入が始まります。

これにより、免許証の持ち運びが簡単になり、住所変更の手続きもスムーズになるなど、多くのメリットが期待されています。

一方で、切り替えのタイミングや手続きの詳細について不明点を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、マイナ免許証の切り替え方法や必要な手続き、注意点について詳しく解説します。

いつから切り替えが可能なのか、費用や予約の必要性はどうなっているのかなど、初めての方でも分かりやすいようにまとめました。

マイナ免許証を取得するか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

- マイナ免許証の切り替え開始時期と手続きの流れ

- 必要な書類や手数料の詳細

- 予約の有無や手続きを行える場所

- 切り替え後の免許証の特徴や利用時の注意点

マイナ免許証への切り替え方法と手続きの流れ

・マイナ免許証はいつから切り替えできる?

・マイナ免許証の切り替えに必要な手続き

・手続き場所と予約の必要性について

・マイナ免許証の番号と見た目の違い

・スマホで使える読み取りアプリの活用方法

・2枚持ちとマイナ免許証のみ、どちらを選ぶべきか

マイナ免許証はいつから切り替えできる?

マイナ免許証への切り替えは2025年3月24日から可能です。この日を境に、運転免許証とマイナンバーカードの一体化が全国で導入されます。ただし、切り替えは義務ではなく、希望する人のみが手続きを行うことができます。

運転免許の更新時にマイナ免許証へ切り替えることもできますし、更新時期を待たずに任意のタイミングで切り替えることも可能です。更新時以外に切り替えを希望する場合は、手数料として1,500円が必要になります。

一方で、マイナンバーカード自体の更新と運転免許証の更新手続きは別々に行う必要がある点には注意が必要です。現在のシステムでは、マイナンバーカードの更新を行うと、マイナ免許証の登録情報が引き継がれないため、再び警察署や免許センターで手続きをやり直す必要があります。警察庁は、このシステムの改善を2025年秋頃に予定しているため、マイナンバーカードの有効期限が近い人はカードの更新を先に済ませてからマイナ免許証を取得すると手間を減らせます。

マイナ免許証の切り替えに必要な手続き

マイナ免許証への切り替えには、いくつかの準備が必要です。まず、マイナンバーカードを持っていることが前提となります。マイナンバーカードを取得していない場合は、事前に市区町村窓口で申請し、交付を受けておきましょう。

手続きの際には、以下のものを用意する必要があります。

- マイナンバーカード

- 運転免許証

- 署名用電子証明書のパスワード(6~16桁の英数字)

- 手数料(免許更新時は無料、更新時以外は1,500円)

運転免許センターや一部の警察署で手続きを行い、マイナンバーカードのICチップ内に免許情報を登録します。この際、マイナポータルとの連携を行うことで、住所変更時のワンストップサービスを利用できるようになります。

なお、マイナ免許証の取得後は、運転免許証に記載されていた情報(免許の種類や有効期限)がカードの表面に表示されません。そのため、マイナポータルや専用の読み取りアプリを利用して情報を確認する必要があります。この点を理解した上で切り替えを検討しましょう。

手続き場所と予約の必要性について

マイナ免許証への切り替え手続きは、全国の運転免許センターや一部の警察署で実施されます。ただし、すべての警察署で対応しているわけではないため、事前に最寄りの警察署や運転免許センターの公式サイトで確認しておくと安心です。

また、多くの都道府県では事前予約が必要になる可能性があります。すでに一部の地域では、運転免許の更新手続きがオンライン予約制となっているため、マイナ免許証の切り替えも同様の方式が採用される可能性が高いでしょう。

予約が必要かどうかを確認するには、各都道府県警察の公式サイトをチェックするか、最寄りの免許センターに問い合わせるのが確実です。特に、運用開始直後は混雑が予想されるため、早めの予約を心がけるとスムーズに手続きが進みます。

手続きを予約する際は、希望する免許の持ち方(マイナ免許証のみ・従来の免許証との2枚持ち)を選択することになります。いずれの選択肢もメリット・デメリットがあるため、自身のライフスタイルに合った方法を事前に検討しておくことが大切です。

マイナ免許証の番号と見た目の違い

マイナ免許証は、従来の運転免許証と異なり、券面に免許情報が記載されないという特徴があります。従来の運転免許証には、有効期限や免許の種類、番号などが明示されていましたが、マイナ免許証ではそれらの情報がICチップに記録されるため、見た目は通常のマイナンバーカードと変わりません。

免許番号については、ICチップ内にデジタルデータとして記録され、専用アプリやマイナポータルを利用することで確認できます。ただし、カードそのものには番号の記載がないため、これまでのように目視で免許情報を確認することはできません。

この仕様変更によって、カードを紛失した際の個人情報流出リスクが低減されるというメリットがあります。一方で、身分証明書として提示する際に、従来の免許証のように情報を一目で確認できないため、場合によっては別途証明書の提示を求められることも考えられます。

スマホで使える読み取りアプリの活用方法

マイナ免許証の免許情報を確認するには、「マイナ免許証読み取りアプリ」の利用が推奨されています。このアプリは、スマートフォンやパソコンのNFC機能を活用し、マイナンバーカードのICチップ内に保存された免許情報を読み取るためのものです。

使い方はシンプルで、以下の手順で確認できます。

- スマートフォンやパソコンに「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールする。

- アプリを起動し、マイナンバーカードをスマホのNFCリーダーにかざす。

- 暗証番号(4桁の数字)を入力し、免許情報を表示する。

このアプリを活用することで、運転免許証の有効期限や免許種別をスマートフォンで簡単に確認できるため、従来の運転免許証を持ち歩かなくても済むというメリットがあります。

ただし、NFC非対応のスマートフォンでは利用できない点や、端末の設定によっては読み取りがうまくいかない場合があるため、事前に対応機種を確認することが大切です。また、インターネット環境が必要な場合があるため、出先での利用時には注意が必要です。

2枚持ちとマイナ免許証のみ、どちらを選ぶべきか

マイナ免許証の導入後は、「マイナ免許証のみ」か「従来の免許証との2枚持ち」かを選択できます。どちらを選ぶべきかは、ライフスタイルや必要性によって変わります。

マイナ免許証のみを選ぶメリット

- 免許証とマイナンバーカードを1枚にまとめられるため、持ち運びが簡単になる。

- 住所変更時に警察署での手続きが不要になり、市区町村で完結できる。

- 免許更新時の講習(優良・一般のみ)をオンラインで受講できる。

- 更新手数料が従来の運転免許証より安い。

2枚持ちを選ぶメリット

- 従来の運転免許証をそのまま保持でき、視認性が高い。

- 身分証明書として使用する際に、相手がICチップを読み取る必要がない。

- 海外で運転する際、国によっては従来の運転免許証が必要になる。

- マイナンバーカードを紛失した場合でも、運転免許証はそのまま使用できる。

一方で、2枚持ちの場合は、免許更新手数料がやや高くなることや、住所変更時に警察署と市区町村の両方で手続きを行う必要がある点がデメリットとなります。

こうした点を考慮すると、日常的にマイナンバーカードを持ち歩く人や、手続きを簡略化したい人には「マイナ免許証のみ」がおすすめです。一方で、身分証明書としての使い勝手を重視する人や、海外での運転を想定している人は「2枚持ち」を選択するほうが安心でしょう。

マイナ免許証への切り替え方法の注意点とポイント

・ゴールド免許の人が切り替えるメリット

・オンライン講習の受講条件と手順

・免許更新時の視力検査は必要?

・マイナ免許証の手数料はいくらかかる?

・一体化 やり方の詳細と必要な準備

・レンタカー利用時の注意点と対策

ゴールド免許の人が切り替えるメリット

ゴールド免許の人がマイナ免許証に切り替えることで得られる最大のメリットは、免許更新時のオンライン講習が受講可能になることです。これにより、運転免許センターや警察署に出向く手間が省け、自宅や好きな場所で講習を受けることができます。特に仕事や育児などで時間が限られている人にとっては、負担を軽減できる大きな利点です。

さらに、免許更新手数料が安くなる点も見逃せません。従来の運転免許証を更新する場合は2,850円の手数料がかかりますが、マイナ免許証のみを選択すれば2,100円に抑えられます。オンライン講習を選択すれば講習手数料も対面講習(500円)より安くなり、優良運転者であれば200円で受講可能です。

また、住所変更時の手続きが簡単になるのもメリットのひとつです。従来は引っ越しの際、警察署や運転免許センターで住所変更をする必要がありましたが、マイナ免許証であれば市区町村の窓口でワンストップで手続きを完了できます。

ただし、マイナ免許証の券面には免許情報が記載されないため、レンタカーを借りる際や身分証明書として提示する際に、専用アプリやマイナポータルを使って免許情報を確認する必要があります。こうした点を踏まえて、自分の生活スタイルに合うかどうかを検討することが大切です。

オンライン講習の受講条件と手順

マイナ免許証を取得すると、運転免許更新時の講習をオンラインで受講することが可能になります。ただし、すべての運転者が対象ではなく、以下の条件を満たしている必要があります。

- 優良運転者(ゴールド免許)または一般運転者であること

- 誕生日が2025年3月24日以降であること

- マイナ免許証を取得済みであること

- 署名用電子証明書を事前に登録していること

高齢者講習が必要な人や違反運転者、初回更新者はオンライン講習の対象外となるため、運転免許センターや警察署で対面講習を受ける必要があります。

オンライン講習の受講手順

- 免許更新の案内が届いたら、マイナポータルにログインする。

- 指定のオンライン講習ページにアクセスし、受講手続きを行う。

- 動画講習を視聴し、終了後に確認テストを受ける。

- 受講完了後、運転免許センターや警察署に行き、視力検査などの更新手続きを行う。

講習は決められた時間(優良運転者は30分、一般運転者は60分)を視聴する必要があり、途中で早送りやスキップはできません。また、講習終了後は視力検査や写真撮影などのために運転免許センターへ行く必要がある点に注意が必要です。

オンライン講習を利用することで、移動時間や待ち時間を削減できるため、忙しい人にとっては便利な制度といえます。

免許更新時の視力検査は必要?

免許更新時には、マイナ免許証を取得している場合でも視力検査が必須となります。これは、運転適性を確認するための重要な検査であり、オンライン講習を受講する場合であっても免除されることはありません。

視力検査では、以下の基準を満たす必要があります。

- 普通免許・二輪免許の場合:両眼で0.7以上、片眼で0.3以上

- 大型免許・二種免許の場合:両眼で0.8以上、深視力検査もあり

視力が基準に満たない場合、メガネやコンタクトレンズを使用して再検査を受けることができますが、それでも基準をクリアできない場合は、免許の更新ができません。

また、視力の低下が著しい場合には、眼科での診断書が求められることもあります。更新前に視力に不安がある場合は、事前に検査を受けておくと安心です。

マイナ免許証の導入により、講習はオンラインで受けられるようになりますが、視力検査は運転免許センターや警察署で必ず受ける必要があるという点を忘れないようにしましょう。

マイナ免許証の手数料はいくらかかる?

マイナ免許証の取得や更新には手数料が発生します。どのタイミングで切り替えるか、どの形式で免許を持つかによって費用が異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

新規取得・更新時の手数料

- マイナ免許証のみ取得:2,100円

- 従来の運転免許証のみ更新:2,850円

- マイナ免許証と運転免許証の2枚持ち:2,950円

講習手数料(免許更新時)

- 優良運転者(ゴールド免許)

- 対面講習:500円

- オンライン講習:200円

- 一般運転者

- 対面講習:800円

- オンライン講習:200円

- 違反運転者・初回更新者:1,400円(対面のみ)

免許更新時以外でマイナ免許証を取得する場合

- 免許情報記録手数料:1,500円

免許更新のタイミングでマイナ免許証を取得すれば、手数料を抑えることができます。特に、オンライン講習を選択すると講習手数料も安くなるため、優良運転者や一般運転者はメリットが大きいといえます。

一体化 やり方の詳細と必要な準備

マイナンバーカードと運転免許証を一体化するには、運転免許センターや警察署で手続きを行う必要があります。事前に準備しておくべきものや手順を確認し、スムーズに進めましょう。

必要なもの

- マイナンバーカード(有効期限内のもの)

- マイナンバーカードの署名用電子証明書暗証番号(6~16桁の英数字)

- 従来の運転免許証(更新時の場合)

- 手数料(取得方法によって異なる)

手続きの流れ

- 運転免許センターまたは指定の警察署に行く

- 事前予約が必要な場合があるため、各都道府県警のホームページで確認する。

- 事前予約が必要な場合があるため、各都道府県警のホームページで確認する。

- 申請書を記入し、本人確認を行う

- マイナンバーカードと運転免許証を提出し、必要事項を記入する。

- マイナンバーカードと運転免許証を提出し、必要事項を記入する。

- マイナンバーカードのICチップに免許情報を登録

- 署名用電子証明書の暗証番号を入力し、免許情報を記録する。

- 署名用電子証明書の暗証番号を入力し、免許情報を記録する。

- 交付を受ける

- 手続きが完了すると、マイナンバーカードがマイナ免許証として利用できるようになる。

手続きを行う際は、暗証番号を忘れないよう事前に確認しておくことが重要です。また、免許更新と同時に行う場合は、更新手続きも併せて行うため、時間に余裕をもって行動しましょう。

レンタカー利用時の注意点と対策

マイナ免許証を取得すると、レンタカーの利用方法が変わる点に注意が必要です。従来の運転免許証のように券面に免許情報が記載されていないため、店舗でスムーズに手続きできるよう準備しておくことが大切です。

レンタカーを借りる際の注意点

- マイナ免許証の券面だけでは免許証の確認ができない

- スマートフォンで免許情報を提示する必要がある

- 専用アプリ「マイナ免許証読み取りアプリ」のインストールが必要

レンタカー利用時の具体的な対策

- 事前に「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールする

- アプリは警察庁が提供し、スマートフォンでICチップ内の免許情報を読み取れる。

- アプリは警察庁が提供し、スマートフォンでICチップ内の免許情報を読み取れる。

- 店舗での手続き前に、免許情報をスマホで表示できるよう準備する

- レンタカー店でスムーズに手続きを進めるため、事前に確認しておく。

- レンタカー店でスムーズに手続きを進めるため、事前に確認しておく。

- スクリーンショットではなく、リアルタイムの表示が必要

- 画像の提示ではなく、アプリを使って免許情報を店舗スタッフに見せる。

- 画像の提示ではなく、アプリを使って免許情報を店舗スタッフに見せる。

- マイナポータルから免許情報を確認できるようにする

- もしアプリが利用できない場合、マイナポータルを使って免許情報を証明できるようにする。

特に、スマートフォンの充電が切れてしまうと免許情報の提示ができないため、長時間の移動時には充電対策をしておくことも重要です。

マイナ免許証は便利な一方で、レンタカーを利用する際には事前準備が不可欠です。利用予定がある場合は、スムーズに手続きできるように準備しておきましょう。

マイナ免許証 切り替え方法の重要ポイントまとめ

記事のポイントをまとめます。

- マイナ免許証への切り替えは2025年3月24日から開始

- 切り替えは任意であり、義務ではない

- 更新時以外に切り替える場合は1,500円の手数料が必要

- マイナンバーカードがない場合は事前取得が必要

- 切り替え手続きは運転免許センターや一部の警察署で実施

- 事前予約が必要な場合があるため確認が必要

- マイナ免許証の券面には免許情報が記載されない

- 免許情報はスマホの専用アプリやマイナポータルで確認可能

- 2枚持ちとマイナ免許証のみの選択が可能

- 住所変更時の手続きが市区町村窓口で完結する

- ゴールド免許保持者はオンライン講習を受講できる

- 視力検査は従来通り免許更新時に必須

- レンタカー利用時は免許情報をスマホで提示する必要がある

- NFC非対応のスマホでは免許情報の読み取りができない

- マイナンバーカードの更新時は免許情報の再登録が必要